Durante as viagens que fiz pelas fronteiras do Brasil com os demais países da América do Sul, mantive contato com indigenistas, xamãs e lideranças dos povos guarani (Kaiowá e Mbya), ashaninka, matis, marubo, korubo, tikuna, yanomami, makuxi, taurepang, entre outros. Aprendi e sigo aprendendo com essas trocas, pois elas abrem as portas para outras dimensões deste mundo real-maravilhoso e me libertam dos pensamentos dicotômicos, que foram dominantes na minha formação infanto-juvenil.

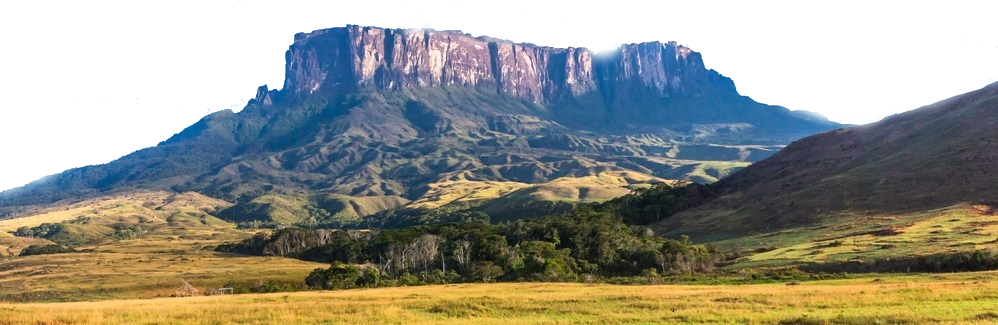

Acontece que a maioria desses povos é transfronteiriça, como é o caso das comunidades da Gran Sabana, situadas ao norte da América do Sul. Elas referenciam o Monte Roraima (foto acima) como a Grande Morada de Makunaimã, que faz parte da simbologia daquela imensa região brasileira, venezuelana e guianense. O mito pertence à cultura do povo pemon, mas me haviam ensinado que se tratava de um herói nacional sem nenhum caráter que o escritor Mário de Andrade e as minhas professoras caracterizavam como sendo a principal característica do povo brasileiro. Deste modo, a versão “napë” (do homem branco) acabou cumprindo um papel irônico e até pejorativo em relação às culturas indígenas, pois também pode ser interpretada como um preconceito, similar aos termos “vira-lata” e “preguiçoso”, utilizados pelos atuais colonizadores.

Sabe-se que Makunaimã entrou na vida de Mário de Andrade por meio do livro Do Roraima ao Orenoco, de Theodor Koch-Grünberg, um geógrafo e etnólogo alemão que viajou pela região norte do Brasil, sul da Venezuela e Guiana, entre 1911-1913 (as expedições são narradas, em forma de ficção, no filme O Abraço da Serpente, do diretor colombiano Ciro Guerra, de 2015). Com um olhar europeu de estranhamento, no prefácio do livro Grünberg diz que conheceu alguns “mitos e lendas em horas de ócio, ao lado da fogueira do acampamento, durante viagens em canoas bamboleantes, quando passávamos por tranquilos trechos fluviais usando as barracas como velas ou sentados nas pedras banhadas por ondas barulhentas das cachoeiras, ou ainda sob as copas exuberantes das árvores da selva virgem” (GRÜNBERG, 2022, pág.16).

Por seu lado, uma professora Macuxi me informou que Makunaimã é visto como um demiurgo. “Ele é punitivo, mas também é o criador dos animais, dos peixes e dos homens para além das nossas fronteiras nacionais”, disse ela. Já na introdução do livro de Grünberg, afirma-se que Makunaimã também é um “grande transformador” (GRÜNBERG, 2022, pág. 19). Acredito que esse último aspecto foi o que despertou o interesse de Mário de Andrade para a construção de Macunaíma como um personagem camaleônico.

No entanto, para os pemons as façanhas do Makunaimã são histórias reais, cujos acontecimentos são narrados num “tempo de origem”, quando a terra, os homens e os animais assumiram a forma que possuem até os dias de hoje. Uma delas conta que a humanidade recebeu uma triste herança: o mundo atual já não possui a mesma natureza daquele em que se vivia antes do corte da grande árvore da vida. Ou seja, os seres de “agora” distanciaram-se dos homens, perderam a relação que mantinham com a natureza e os mitos. Para os Pemons a compreensão do tempo aproxima-se do presente, mas é repleta de memórias e de saberes adquiridos pela oralidade dos antepassados. Nessas narrativas, a passagem do tempo não obedece a uma cronologia convencional, e as peripécias de Makunaimã transitam de uma aldeia para outra aos pés do Monte Roraima, que simboliza o tronco da grande árvore remanescente de uma grande inundação.

Conhecer as origens da mitologia de Makunaimã é importante, pois ela revela uma percepção da complexa realidade transfronteiriça, próxima a uma consciência “pachamama” e planetária. As comunidades que conhecem a profundidade dessa e de outras culturas, como a del gaucho/do gaúcho, por exemplo, assimilam o conceito de alteridade com maior facilidade, pois o Outro faz parte da sua cultura e possuem experiências e memórias em comum. Além disso, essas comunidades expõem concepções “mágicas”, menos líquidas, e com a possibilidade de conviver e transitar livremente entre os povos e países.

Apesar de os livros escolares citarem os povos indígenas como importantes na formação das culturas nacionais, ainda persistem muitos desconhecimentos das suas contribuições nos processos de transculturação e das potentes relações interculturais que ocorreram no continente. Para um olhar colonizado/colonizador, os povos indígenas e os de matriz africana, por exemplo, são “os outros”, os diferentes, cujas culturas foram silenciadas, mas que estão apenas reivindicando os seus espaços nas distintas áreas e narrativas culturais. Nas áreas metropolitanas, então, percebe-se uma fragmentação das manifestações culturais, e o sentimento de pertencimento a uma nação unificada quase não existe.

Cabe aos sul-americanos refletirem sobre essas questões para que os significados mais profundos das fronteiras culturais sejam revelados nas suas subjetividades/objetividades. No entanto, para que isso aconteça, será preciso superar o olhar “de fora” e compreender como os indivíduos e as comunidades se reconhecem e são reconhecidas. Essa realidade racional também é simbólica, pois está orientada pelos mitos, lendas e toponímias das regiões (nomes dos rios, dos biomas e dos acidentes geográficos). O problema é que as culturas que têm aversão ao estrangeiro ainda são hegemônicas, e não conseguem reconhecer todas as artes, as culturas, as línguas e os saberes que estão vivas nas regiões de fronteira.

Essas distorções culturais são frutos do pensamento nacionalista dos séculos 19 e 20, que ainda vigora em algumas regiões da América do Sul. Trata-se de uma transformação dos mitos populares por obra de modelos mentais dos colonizadores que entendem a diversidade étnica, linguística e de pertencimento apenas como uma soma de comunidades, e não como a interação entre simbologias culturais.

Mário de Andrade reconheceu algumas dessas questões em prefácios posteriores ao lançamento da primeira edição do livro, mas também disse que se tratava de uma “brincadeira em seis dias ininterruptos de rede, cigarros e cigarras… sem mais preocupação” (ANDRADE, 2022, pág. 225). Dois anos depois, ele afirmou que “o herói é tão mais venezuelano como da gente (brasileiros) e desconhece a estupidez dos limites pra parar na ‘Terra do Ingleses’”, se referindo à antiga Guiana Inglesa. O autor também disse que ele não teve a intenção de sintetizar o brasileiro em Macunaíma, “apesar de todas as referências figuradas que a gente possa perceber (no personagem)”. Embora os prefácios sejam pouco lidos nas escolas, essa declaração do autor modernista deixa claro que Andrade reconheceu as suas contradições, e que as minhas observações servem para o amadurecimento da crítica à obra e para sairmos da vala do senso comum.

É verdade que o Macunaima modernista transita entre o pensamento mágico ameríndio e a modernidade paulista, mas está bastante influenciado pelas teorias regionalistas e evolucionistas da época, que estabeleciam uma diferença hierárquica entre “primitivos” e “civilizados”. Ainda bem que boa parte da academia se debate com a compreensão desse e de outros mitos que fazem parte dos saberes populares, mas também é verdade que os brasileiros ainda são levados a pensar no herói nacional sem nenhum caráter e ignorar o Makunaimã do povo pemon, que transita entre os países. No entanto, ano após ano estamos vendo cada vez ações, projetos, planos e programas que estão fundamentados na práxis (reflexão prática, crítica, histórica e sensível) educadora e libertadora transfronteiriça. É por isso que este trabalho junto às fronteiras culturais segue libertando pessoas e, dependendo do olhar, permitindo vivenciar e experimentar saberes ancestrais e contemporâneos, até mesmo aquelas culturas que possuem fortes influências multiétnicas trazidas de outros continentes.

Obs.: Este artigo é uma inspiração (meio adaptação) no El gaucho e Makunaima: dois mitos transfronteiriços, outro artigo que escrevi e publiquei no portal Sul21, em 2017.

Makunaimando é uma canção composta por Zeca Preto e Neuber Uchoa. Ela é considerada um hino popular no estado de Roraima.

Foto da ilustração editada: Monte Roraima Foto: Marcelo Alex / Shutterstock.com

Ricardo Almeida nasceu na fronteira Livramento/Rivera (Brasil/Uruguai). De 2015 a 2016, foi consultor contratado pela UNESCO, em convênio com o Ministério da Cultura do Brasil, para a elaboração de um plano de integração cultural nas fronteiras do Brasil com os demais países da América do Sul. Em 2021, produziu o longa-metragem Fronteriz@s, que aborda temáticas relativas à fronteira Brasil/Uruguai, e foi coprodutor, corroteirista e codiretor da web série Misturados, sobre a diversidade cultural do Rio GrandedoSul. Em 2022 produziu o projeto Rede de Diálogos Interculturais, junto a coletivo do Brasil, do Uruguai e da Bolívia. Atualmente é consultor contratado pela Organização dos Estados Ibero-americanos, em convênio com o Ministério da Cultura do Brasil, para elaboração do programa Diálogos Transfronteiriços – Artes, Culturas, Línguas e Saberes.

ANDRADE, Mário de. Macunaíma. Rio de Janeiro: Editora AGIR, 2008.

ALMEIDA, Ricardo. El gaucho e Makunaima: dois mitos transfronteiriços. Portal Sul21, 2017. Disponível em: https://sul21.com.br/opiniao/2017/09/el-gaucho-e-makunaima-dois-mitos-transfronteiricos/

GRÜNBERG, Theodor Koch. Do Roraima ao Orenoco. Vol. II. Mitos e Lendas dos índios Taulepáng e Arekuná. São Paulo: Editoras UNESP e UEA, 2022.